「やる気がない若い世代」

「ベテランだけどやる気がない」

「成長の意欲はこれっぽっちもない」

リーダーになると避けて通れません。

『やる気のない人』を放置しておくこともできないので頭を悩ませる存在。

いったい何を考えているのか…どう接したらよいかわかりませんよね。

今の時代「叱ったり」「怒ったり」すると、すぐパワハラと言われてしまいやりずらいですよね。

このブログを読めば、部下は何故やる気になれないのか、やる気にさせるにはどうすればいいのか理解できます!

やる気のない部下の特徴は?

もし、やる気がないのであれば、会社しがみつく理由はなんでしょう?

「感情」を少し脇に置いて、考えてみましょう。

仕事中に、パソコンで「ソリティア」してたり、スマホで「インスタグラム」や「X」を見ている人なんかいません。

なぜやる気がないように感じるのか。

「自分のペースを押し付けていませんか?」

「自分ができることは他の人もできると思っていませんか?」

「自分が部下を潰している可能性はありませんか?」

部下とのコミュニケーション。

自分の怠慢、落ち度がないかも考える必要があります。

仕事に積極的に参加しない

「部下」と「上司」は仕事の考え方に違いがあります。

そもそも、上司は何を見てやる気がないと感じているのでしょうか。

「若いのに頑張る姿勢が足りない?」

「ベテランなのに仕事が遅い?」

しかし、「部下」は職場に来て全く仕事をしていないわけではないですよね。

「自主性」と「主体性」を理解してみると部下にも指導がしやすくなります。

- 【自主性】

自分の意志や判断に基づき、自ら率先して行動できる性質 - 【主体性】

自分の意志や判断に基づき、責任を持って行動する態度、責任は自分自身

「自主性」とは、指示を受けたこと、やるべきことを率先して行うこと。

やることが決まっているようなルーティーン作業、期日が定められている自分の仕事。

「主体性」とは、明確に指示を受けてないが、必要と判断し自分の責任を持って行動すること。

自ら問題を提案、プランを立てて解決まで導く仕事。

上司は「主体性」を評価します。

やる気がないと思われている部下は「主体性」より「自主性」を重視しています。

なぜ「主体的」に仕事ができないのかいくつか理由があります。

私も、言われたことをしっかりやれば評価されると思っていました。

しかし会社は、「言われたことをやるのは当たり前」と思っています。

上司は「想像以上の働きで、会社に貢献した者」に、良い評価を与えます。

「自主性」のある部下は、真面目に仕事をしますが「想定内の働き」

良い評価は得られません。

評価されてないと勘違いしてしまう。

「上司の評価」と「部下の自己評価」

評価のギャップが「やる気」に影響しています。

上司は「積極的に仕事に参加しない」部下の心理を知っておく必要がありそうですね。

成長の意欲がない

「欲求が満たされてない」

「成長したい」思考になっていない可能性があります。

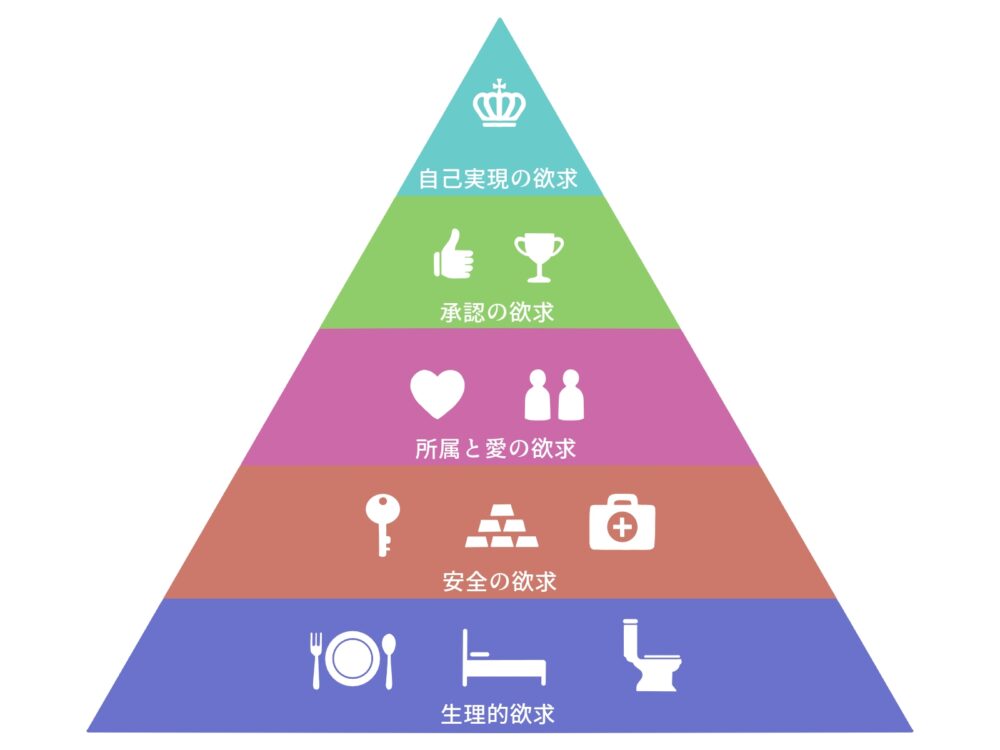

ここで紹介したいのが、マズローの欲求5段階説といわれる心理学理論です。

このピラミッドは5階層に分類されてます。

土台の欲求を満たしていないと次の欲求を満たしたいと思えないのです。

- 【生理的欲求】

生きるのに必要な最低限の欲求(呼吸・食事など) - 【安全の欲求】

経済的不安や病気などで困らない、安心安全でいたい欲求 - 【所属と愛の欲求】

孤独による不安より「社会の中」「集団の中」で安心していたい欲求 - 【承認の欲求】

能力を評価されたい、自分自身を肯定できる欲求 - 【自己実現の欲求】

自分の人生を理想通りにしたい欲求

例えば【生理的欲求】を求めている状態、自分が空腹なのに他の空腹な人にパンをあげること、なかなかできません。

【安全の欲求】を求めている状態、自分の身が危険な状態、不安な時に勉強をしようと思いませんよね。

成長の意欲がない人は、【所属と愛の欲求】が満たされていないのかもしれません。

自分の存在価値があやふやな状態、『孤独』。

「安心」な気持ちには程遠く、「成長したい」と思うことはありません。

私も20代後半には不安がありました。

「結婚しないと」

「祖母や親に子供を見せないと」

「周りの友達はどんどん結婚」

今考えると、なんでそんなに焦りを感じていたのか分かりません。

だからこそ分かります。

私の中の「結婚や家族問題」が問題でなくなってから「成長」を始めたのですから。

上司は「成長の意欲がない」部下の心理。

「今ある問題をなんとかしたい」気持ちを知っておく必要があります。

部下の心理は?

部下は「不安」です。

若ければ若いほど不安を感じる傾向が強い。

会社には自分より年上のおじさんしかいないのですから。

「すぐ怒ったりする人」

「ネチネチ嫌味を言ってくる人」

「冷たい言い方をする人」

「嫌だなぁ」と思う人が多いと、仕事に集中できません。

そんな職場には人を「不安」にさせる風土・文化が根付いています。

自分に自信がない

まず日本人はネガティブな評価に敏感。

「10個の良いこと」より「1個の嫌なこと」を気にしてしまいます。

例えば10回褒められた記憶より1回叱られた記憶のほうが強く残りますよね?

友達や同僚と会話していても自分の意見が否定されると傷つきます。

現代の若者たちは、とても大切に育てられて大人になっています。

学生時代もしっかり管理されているので、大きなトラブルは滅多に起きません。

解決方法を自分で考えるきっかけが減ってます。

そんな彼ら、彼女らは、褒められることなく叱られ続けたらトラウマになってしまいます。

社会に進出、異なる世代との性格のギャップ。

否定的な言葉を受け続けて「自分に自信がなくなった」と考えられます。

精神的に余裕がない

「嫉妬」

「不安」

「イライラ」

精神的に不安定。

余裕がなくなる状態、働いていたら誰でもあります。

それでも、仕事は人を追い込むことがあります。

追い込まれた時というのは、とても「人を助ける」「向上心」そんな余裕なんてありません。

忙しい職場ほど身構えてしまうものです。

理想は「全員がトラブルを解決ができる」「全員が上司の指示をすぐ理解できる」「全員が気が利く」

どう考えても、それは難しい。

しかし、部下は上司の理想に応えようとします。

自分の悩みを上手に整理できない部下は悲観的な感情を解消できず、ぐるぐる同じことを考え、消耗します。

「イライラ」してしまい感情的な行動が周囲に悪い影響を与えます。

悲観的、感情的な思考。

「精神的に余裕」がなくなり、仕事に手がつけられなくなっていると考えます。

ミスを人のせいにしてしまう性格

ミスしても謝らない人、隠してしまう人、結構います。

自分を守るため、優位にいたいという状態。

「自分に自信がない」

「精神的に余裕がない」

このような状態にならないための防衛本能で、否定的な発言を受けたり指導されることで傷つきたくないのです。

さらに、ミスを「誰かのせい」「環境のせい」にして逃げようとします。

他責思考をしてしまう人は「自分は正常」、「悪いのは環境」だと思っているからです。

考え方が臆病になってしまい、仕事への向き合い方がネガティブ。

常に、問題には踏み込まず一歩引いた状態、安全地帯にいたいと思ってます。

怒られないように、仕事を選んでしまいます。

それは過去に、成長する機会が奪われたのだと考えられます。

「ミスに厳しい」

ミスするとペナルティがある職場では、臆病になり動けなくなります。

私の職場でも、ミスすると「対策」、すぐ「対策」

「対策」の連続で起きることは「よかれと思った教育ペナルティ」

部下のせいにする上司は、「対策」の目的を見失うことはよくあります。

この『罰ゲーム化』で部下はやる気を失います。

多分どこの職場でもあるのでしょう。

成長の意欲がない

「失敗したくない」

成長とは失敗の積み重ねである。

誰もが知っています。

【失敗 ⇒ 試行錯誤 ⇒ 成功】

この繰り返しは子供のころから行ってきたこと、誰でもできることです。

しかし、大人はリスクがあることにはチャレンジしたくないと考えます。

失敗は成長させてくれますが、ストレスでもあるからです。

学生は競争であるので努力をし続けるしかありません。

大人は競争の土台に乗らなくても生活できます。

一度、楽をしてしまう習慣が身についてしまえば努力をしなくなる。

楽をする習慣が身についてしまっては、努力しようと思いませんよね。

部下をやる気にさせる方法は?

チームですから。

全員が一致団結したほうがいいに決まってます。

確かに気に入らない人が出てきてもおかしくありません。

私も、気に入らない部下はいます。

しかし、それでコミュニケーションを放棄していては問題は解決しません。

「全員を活躍させる」

今いる人材で最高のチームにするにはどうすればいいのか。

部下のやる気を引き出しましょう!

成功体験を積ませる

「成功体験」は自信になります。

「どうせ失敗するし」

「やっても意味なくない?」

「自分にはまだ早い」

「負の成功体験」が積み上がってしまうと動かなくなってしまいます。

そうなる前に、上司はチャレンジできるような環境を整えてあげるべき。

「ミスするとダメ」

「遅い」

「この仕事はまだ早い」

ネガティブな発想は一度捨てて部下に任せてみましょう。

丸投げにするのではなく、一緒に問題を解決に導き、目標達成をさせる必要があります。

私は、部下に仕事を振るのが下手くそでした。

「この人には難しいよな…」なんて勝手に考えたりして。

ある時、見方を変えて「部下の年齢」を見て仕事をするようにしました。

入社した時のままじゃない、気が付けば25歳や28歳、何年もいる人なのだから。

私は部下を「過小評価」しているのに気が付き、少しづつ仕事を任せることにしました。

彼らは、私の不安をすんなり乗り越えて結果を出してきました。

さらには、少しですが「主体性」のある行動も見れるようになりました。

『仕事を任せて、成功に導く』

「成功体験」を積ませ続けることがやる気にさせるきっかけになります。

褒める

褒めることはメリットが多い。

相手をポジティブな気持ちにさせることで、「自主性」「主体性」が向上します。

嫌な気持ちで働いていて、いい成果を出せるわけがありません。

褒めることは、相手をコントロールするために有効な手段。

間違ってやってはいけないことには注意が必要。

私の会社でも、問題のある社員をコントロールするため上司は「褒める」ことから始めます。

しかし、「注意」は絶対にしないのです。

臆病な上司が増加していることに危機感があります。

そんなことしてしまっては、他の人がやる気を無くしてしまいます。

さらに、「認められた」と勘違い、モンスター社員を作り上げてしまう。

「褒める」だけではダメ、「注意」もセット。

「やる気の無い人」から「やる気」を引き出す褒めるコツはたった一つ。

『何が良かったか具体的に伝える』こと。

「信頼している」をアピール。

承認欲求を満たして「やる気」を引き出しましょう。

コミュニケーションをしっかりとる

「やる気って自分の問題でしょ…」

そんなこと自分でなんとかしてくれよ、と思う気持ちすごい分かります。

しかしこれらの条件は、上司や環境が整えてあげるべきとも言えます。

部下も人間、大人ですから、頭ごなしにコントロールしようとしては余計にややこしくなります。

コミュニケーションで最も大切なこと。

「相手に寄り添う」

「部下を尊重する」

『人を大切にすること』

何か伝えたい…

そんな状態なのに普段からコミュニケーションを取ってないと伝わりにくいですよね?

褒める、叱る、何かメッセージを伝えるには「信頼」は必須。

結局、一人では仕事できません。

謙虚さを忘れてしまうと、「仕事をしない」仕返しをされます。

まとめ

いかがだったでしょうか?

ネガティブな心理がやる気をなくしていることが見えてきました。

叱る、反省させることは大事ですが、ポジティブな要素がないと悪循環ですね。

「成功体験を積ませる」

「褒める」

「コミュニケーションをしっかりとる」

私は、この3つを実践していくことが重要だと考えてます。

やる気のない部下の特徴

部下の心理は?

部下をやる気にさせる方法は?

上司は「部下をやる気にさせた」ゴールを設定しないといけません。

ゴールがないと道筋が決めれません。

「目標をたてる」

「目標を達成するために何をすればいいか考える」

「目標を達成させる」

そのゴールは、自然とPDCAサイクルを回す習慣をつけさせること。

PDCAサイクルとは、Plan(計画)⇒Do(実行)⇒Check(評価)⇒Action(改善)を繰り返すこと

自分の意志で企画し、実行する力をつけるまでの道のりはとても長い。

孔子の言葉に『任重くして道遠し』とあります。

「任」とは「任務」

上司は部下を成長させる「任務」があります。

この「任務」の責任は重く、そして長い道のりであると私は言いたいのです。

上司も部下も互いに「任務」を遂行するためには苦労します。

一方的なコミュニケーションになってしまえば、その「任務」は終わってしまいます。

もし「やる気のない部下」がいても、敬意を払うことを忘れてはいけません。

上司の「気持ち」や「行動」のベクトルを「やる気のない部下」に向けていい影響を与えましょう!

そうすれば必ず「やる気」にさせることができます!

終わり!