2023年の名目GDP(国内総生産)において、日本はドイツに抜かれ、世界4位に転落しました。

自分の生活に影響はないけど、何が起きているか気になりますよね!

欧州では「サマーバケーション」なんて長期休暇もあったり、休んでばっかりじゃないの?!

ドイツってそんなすごいの?日本って働き方にムダが多いって聞くけど、どこが違うのか分からない!

「ドイツ人のすごい働き方」の著者、西村栄基(にしむらしげき)さんは欧州ビジネスに約30年携わっている現役の会社員。

優れた知見より、ドイツ人の働き方を分析、さらには新しいワークスタイルの提唱をしています。

ドイツ人の労働生産性の高さ、その真髄は【限られた時間で、最高の効率を発揮し結果を出す】ことにあります。

この記事を読むとドイツ人の働き方がわかります!3つに要約しました!

ドイツ人のすごい働き方【文化の違い】

ドイツと日本では働き方、考え方に大きな違いがあります。

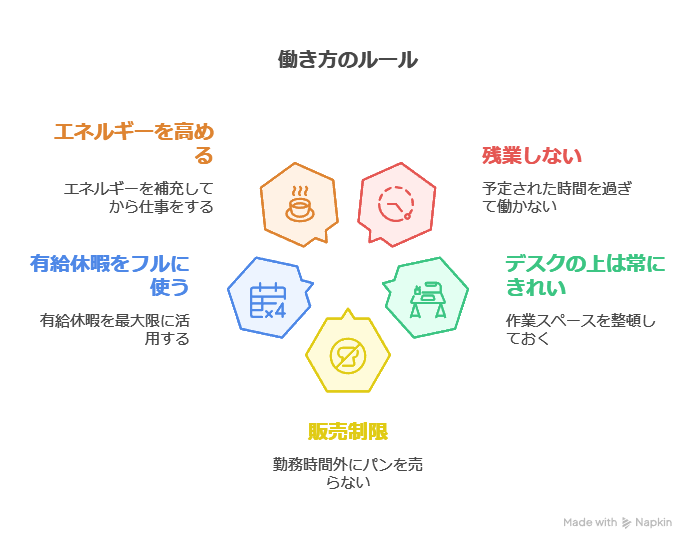

ドイツ人の働き方の特徴、5つ紹介します。

面白いのが、どれも日本だと「やりにくい」こと、ですよね!

私もサラリーマンをしているのでわかります。

残業0で帰り続ける人、有給休暇をフルに使う人は仕事しない人、と扱われますよね。

それでも、労働生産性を上げるしくみがしっかり整備されているのです!

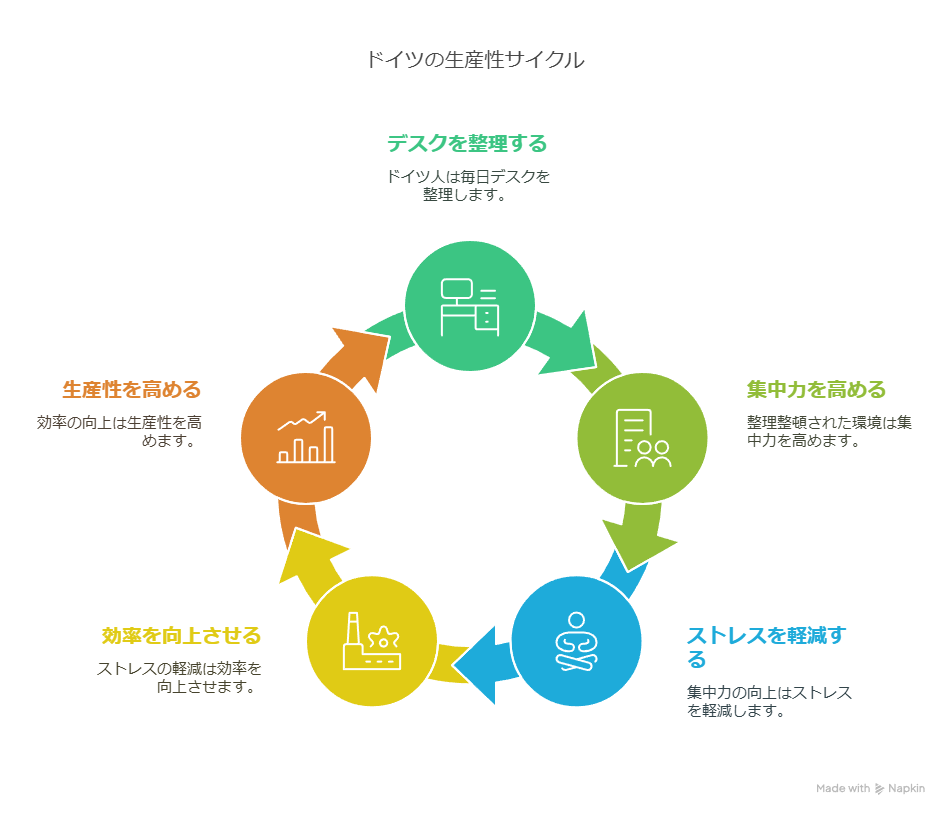

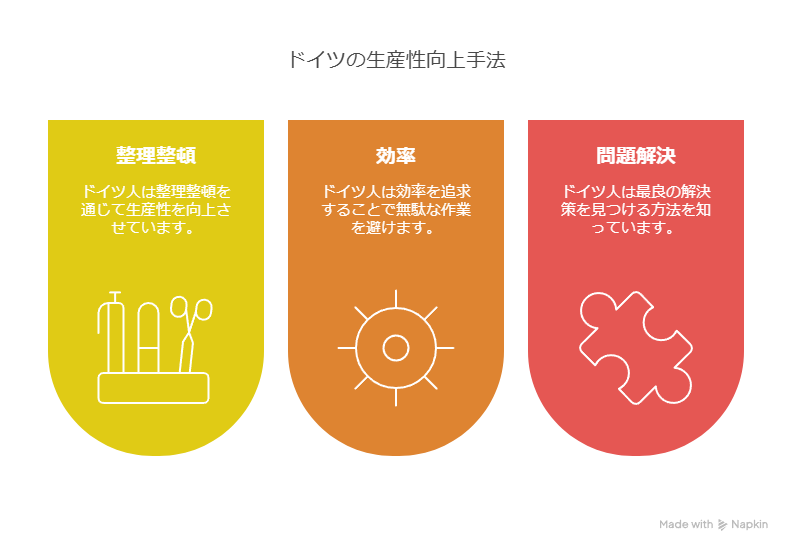

ドイツ人は「整理整頓」で生産性を上げている

ドイツ人は生産性抜群!そのワークスタイルの根幹が「整理整頓」。

職場にあるデスクの上は全員がキレイな状態。

ドイツ人は一日の業務終了後、必ずデスクを整理します。

汚いデスクでは探し物をするムダな時間が発生してしまうからです。

日本人は平均して1か月に76分をモノを探すことに費やしているそうです。

1年間で、「約15時間」モノを探しています。

さらに、「整理整頓」された環境は「集中力を高め、ストレスを減らす」ことが分かっています。

ドイツ人が、なぜ「整理整頓」にこだわっているのか、それは家庭環境。

ドイツでは子供の頃から、「片づけ」を家庭教育で学ばせて習慣化しています。

3つの原則を幼少期にしみ込ませています。

- 【ホームポジションの原則】

モノの住所を決めて、使ったら必ず戻す - 【スリムアップの原則】

定期的に持ち物を見直し、最低限のモノ以外は整理する - 【アップデートの原則】

もしモノを買ったら、同じ種類・用途のモノを手放す

【限られた時間で、最高の効率を発揮し結果を出す】ために、ドイツ人は「整理整頓」でムダをなくして生産性を上げてます!

ドイツ人は「効率を追求」してムダな作業はしない

ドイツ人はムダだと思った会議に出席しない、徹底的に時間を有効に活用します!

5つのルールで「効率を追求」しています。

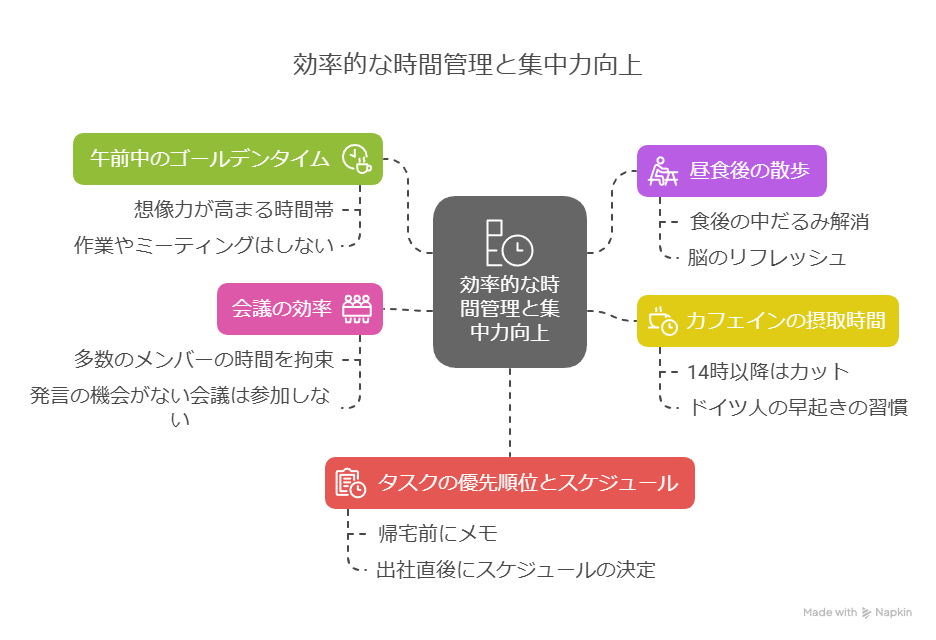

午前中は「ゴールデンタイム」!

朝は最も想像力が高まる時間帯、創造力が必要な仕事をするための自分専用時間。

「作業」はしない、「ミーティング」は設定しない!

昼食後は、散歩する!

食後の中だるみや、眠気を吹き飛ばすために散歩で脳をリフレッシュ!

休憩時間が1時間あるとどうしてもだらけてしまいます。

スマホで脳を疲れさせることはNG!

14時以降はカフェインをカット!

集中力アップの強い味方、カフェイン。

ドイツ人は早起きの習慣がある、摂取時間に気を配っています。

ムダな会議には出席しない!

多数のメンバーの時間を拘束する「会議の効率」を重視。

発言の機会がない、貢献できない会議は「参加しない」が一般的。

帰宅前にメモ!出社直後にスケジュールの決定!

帰宅前に「翌日行うべきタスクのリスト」をメモする。

出社直後に帰宅前に記入したメモ、タスクの優先順位とスケジュールを決定!

「今日は何からしようかな~」が無くなる。朝からスタートダッシュ!

帰宅前のメモは本当に役に立ちます!

優先順位を可視化しておくと迷いません。

ドイツ人は「問題解決」でベストな解の導き方を知っている

ドイツ人は「問題解決」に人間の感情を持ち込まないようにしている。

日本人は「会議」は得意だけど「議論」が苦手。

相手の様子を見たり、グレーの表現を多用する。

意思決定では理論と感情を分ける

- 事実と感情の分離

- データーに基づく分析

- 第三者の視点を取り入れる

ドイツの職場、意思決定の場では「事実」を重視する。

常にファクト(事実)を追い求めています。

「常に活発な議論」が交わされる

ドイツでは学校を通じて議論ができるよう教育されている。

大きな違いは、間接的にアプローチをして意見を探るのが日本、直接的なアプローチで意見を聞き出すのがドイツ。

- 日本「このプロジェクトについて意見がある人はいますか?」

- ドイツ「このプロジェクトに対する、あなたの意見は何ですか?」

言語の違いによるものですが、常に活発な議論が交わされます。

激しい議論をしても、終わると平然とサッカーの話で盛り上がるそうです。

日本では考えられませんね。

同じミスを二度と起こさない仕組み

ドイツは、トラブルが発生しても、場当たり的な対処はせず、根本原因を特定するまで追究します。

- 長期的視野に立ってアプローチ

- 「個人のミスの尻ぬぐいをする時間」でなく「システムやプロセスの改善の機会と捉える」

日本も原因追及は得意分野、「ものづくり現場」では確率しています。

トヨタ自動車の「なぜ」問うて原因を探る手法「なぜなぜ分析」が有名。

ドイツ人のすごい働き方【まとめ】

ドイツ人の【限られた時間で、最高の効率を発揮し結果を出す】方法、いかがでしたか?

私も、「整理整頓」「メモ」の活用をするようになりました。

スムーズに業務を行うことができるので是非実践してみてください!

最後に著者、西村栄基(にしむらしげき)さんの提唱する「日本×ドイツ」、いいとこどりのハイブリットワークスタイルと所著、「ドイツ人のすごい働き方」紹介して終わります!

- ドイツ人は「整理整頓」で生産性を上げている

- ドイツ人は「効率を追求」してムダな作業はしない

- ドイツ人は「問題解決」でベストな解の導き方を知っている

あえて空気を読まない

日本人は空気を読むのが得意、それゆえ会議で何を言ったら衝突するのか簡単に想像できます。

議論の場では機能不全になりやすい、合理的な意思決定を行うために必要なことそれが、

「空気は読めるが、あえて読まない」選択をすること。

例えば

「結局何が原因だったのですか?」

「今の流れで誰が何の仕事をするのようになったのかはっきり言って欲しい」

「この会議のアジェンダ(議題)は何ですか」

など、クエスチョンを少しでも削るような発言をするとムダが減って役割が明確になります。

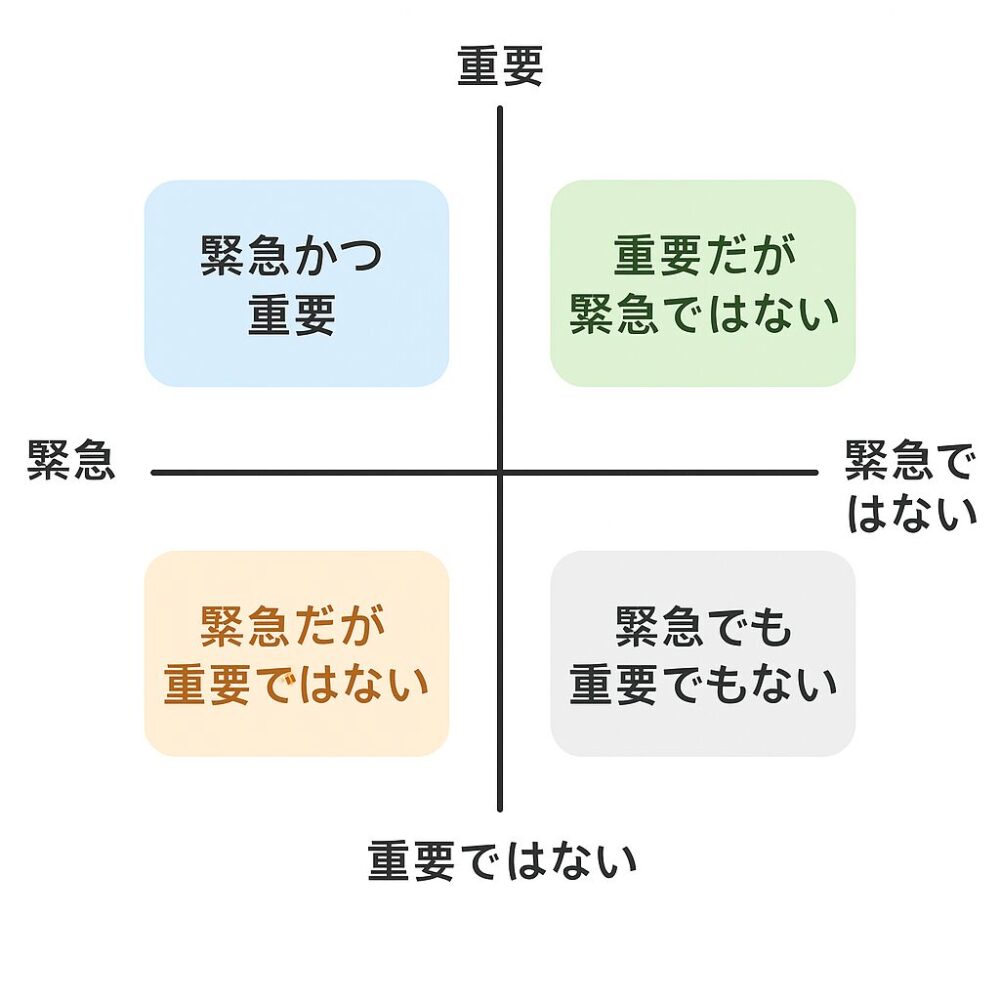

「バックアップシステム」を取り入れる

タスクを

「緊急かつ重要」

「重要だが緊急ではない」

「緊急だが重要ではない」

「緊急でも重要でもない」

の4つに分類します。

「緊急かつ重要」で「個人依存度が高い」タスクに「バックアッププラン」を検討する。

「○○にしかできない仕事」こそ代わりが必要な業務、マニュアル化が必須!

特定の人しかできない属人化した業務こそ、他の人がやれるようにしておかないといけない。

日本では「あの業務はあの人しかできないから出てくるまで待とう」と言います。

仕事がストップしてしまっては生産性が上がりません。

「カフェ・ワイガヤ」スペースを設置する

ドイツでは「カフェ」スペースでメンバーとコミュニケーションを高めている。

アイディアや問題解決をカジュアルな空気から生み出している。

過去の日本では「喫煙室」が同じ役割。

本田技研工業(Honda)、で行われていた「自由な交換意見」を行う場、それが「ワイガヤ」です。

本田宗一郎が大切にしていました。

日本にも、上司・部下、上下の垣根を超えるフラットなコミュニケーションを大切にする文化があったのですね!

「カフェ」と「ワイガヤ」かけ合わせた「カフェ・ワイガヤ」!いいアイディアですね!

休憩スペースが活動スペースになること間違いなし!

終わり!