「勉強が大切なのは知ってるけど忙しくて…」

「そもそも何でそんな面倒くさいことを今更…」そう思う社会人が大半を占めています。

私もその一人。

勉強しないと『その他大勢』として扱われ、人生の幸福度を下げる結果になります。

安全地帯からボールを投げるだけの『野次人間』ではなく、主体性のある人間、『主人公』になるには学び直しが必要であることを解説していきます。

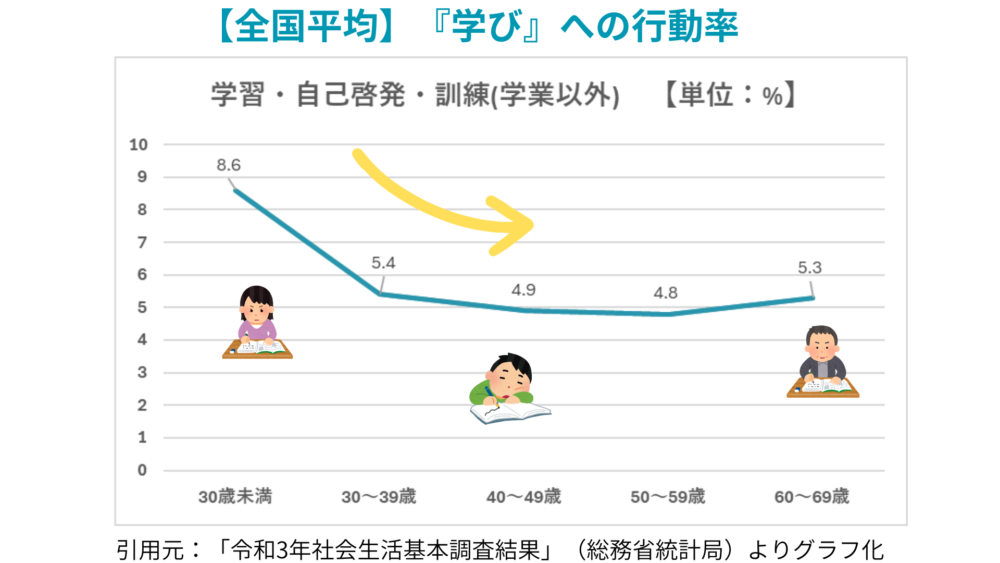

日本の社会人が勉強する平均時間、たった『7分』!

統計結果では、勉強する人が全体の約5%、勉強しない人が95%である。

日本の大人は勉強しない人が圧倒的多数、95%の人は勉強時間0分であるので平均時間7分に引き上げているのは5%の大人。

引用元:「令和3年社会生活基本調査結果」(総務省統計局)

「就職=勉強のゴール」そう思って勉強しなくなってしまう、社会人は勉強をしなくても問題がない風潮が強く、どうしても楽な方向に流れてしまう。

誰しも、勉強は苦しい!逃げたい!と思っています。

日本の子供の学力は高い、国際学力調査(PISA)では常にトップクラス。

しかし、大人の勉強時間は先進国で最低。

「世界最高の子供」から「世界最低の大人」に変わってしまうのです。

日本人は忙しく、面倒くさい気持ちが強い。他国に比べ自己投資の習慣がないのが特徴。

社会人が勉強をしないと、アップデートされないどころか現状維持すら危うく世界の変化に置いてかれる。

まるで、川の流れに身を任せているようで「時間」という資源を浪費している。

勉強をしない95%の末路は『その他大勢』まさに『モブキャラ』

会社や世間、人間関係に影響力がない存在になってしまう。

「教えられてないからできない」と言ってしまう、子供型おじさんが誕生する原因でもある。

日本の社会人が勉強しない理由『5選』

社会人が自主的に勉強をしない理由の一つは、学生の時に「受け身」の教育で育っていることが大きい。

受け身教育とは、教師が教壇に立って複数の生徒に講義する形式

さらには、他国に比べて学び直しの文化が根付いていない。

「国」「企業」「個人」全てにおいて大人に向けた教育のレベルが低く、学習の環境や制度が整っておらず学びを遠ざけている。

自発的に学ぼうとする意識は他国に比べると非常に低い。

年功序列・終身雇用で報酬や待遇が変わらない

勉強やスキルアップしなくても労働者は困らない社会構造である。

日本は労働者が強い、経営者は安易に解雇できません。

評価システムを悪用した例があります。管理職の立場であるにもかかわらず働かない労働者をそのまま放置するのはなぜか?といった問題。

労働者を改善できないということは、マネジメント能力を疑われてしまい逆に自分の評価が下げられることになる。厄介な存在なので放置してしまう。

結局、どう働いていても解雇されないのが日本、大企業に入社したら頑張る方が珍しいかもしれません。『静かな退職』をする方がいいと思ってしまう人は一定数存在する。

『静かな退職』とは、会社を辞めるわけではないが、頑張らない、最低限の仕事しかしない、残業をしない働き方です

この2点が学習の優先順位を下げている大きな要因。

極端に楽をしようと思わなくても、短期的な目線(1~2年)で勉強をする必要を感じにくい。

長期的な目線(5~10年)で考えると学びの大切さがわかるが、実感が湧かない。

今までは終身雇用が守られてきたがそれは崩壊している。

これからの時代、学ばないデメリットの方が大きい。

海外と日本の雇用の違い

日本は「メンバーシップ型雇用」である。

海外は「ジョブ型雇用」が主流、主に欧州の働き方。

人の流れが流動的で実力主義なのがジョブ型、日本と欧州では働き方も考え方も全く違う。

日本は「私は会社で成長します」

欧州は「私はこんな『価値』を会社に提供できます」

もし、日本で「ジョブ型雇用」が一般的になったとしても労働基準法はそのままなので、従業員の解雇が容易になるわけではありません。

しかし、働く人の評価システムは大きく変化する。グレードで報酬が決まると働かない人の給料はとんでもなく下がってしまいます。

解雇のハードルが高い日本だからこそ「ジョブ型雇用」が促進するのかもしれません。

就職が目標、その後は目標がない

日本は集団での教育が一般的、欠点は「受け身」の姿勢となってしまう。

日本と海外では「質問」について大きな違いがある。

日本は「何か質問はありませんか?」と間接的。

欧州やアメリカは「あなたの考えを聞かせてください」と直接的に求められる。

社会人になっても日本人は「受け身」であること、大人であれば経験則から分かります。

学生の頃は、授業を受けなければ卒業できないので嫌でも頑張り続けることができる。

頑張る理由が「就職」や「卒業」だったので、そのあとは「空白」になり目標を失ってしまう。

自主性が育まれてないのと、会社では勉強しようと言う人は少ないので、学びの習慣化がどんどん失われる。

『目標の空白化』と『学び習慣の喪失』のダブルパンチでほどんどの人が勉強が出来なくなってしまう。

停止した「手」と「頭」を再び動かそうとするにはとんでもない労力が必要、集中力が失われてますから大変

学びの環境より仕事が優先される

海外ではリカレント教育が普及している。

生涯を通じて学び続ける『生涯学習』が根付いているのは、働きながら人生を豊かにする考えが浸透しているから。

リカレント教育は「個人」、リスキリングは「企業」

どちらも働きながら教育機関等で学習を続ける「学び直し」のこと

近年、日本政府も「リカレント教育」や「リスキリング」に力を入れ始めた。

これまでは、人口が多く労働力が高かったので重要視されなかった「学び直し」

これからは、少子高齢化により労働人口が減少するので、一人当たりの生産性を上げるため「学び直し」が重要になってくる。

しかし、日本の環境では働きながら学ぶのは難しい、学ぶ暇があったら仕事をする文化、学びのために残業をせず帰宅しようものならサイレント減点されてしまいます。

朝、勤務時間外にパソコンを開いてメールチェックや仕事を開始する人、結構いますよね。

勤務時間外に「仕事」する人は多いが、勤務時間外に「勉強」をする人は圧倒的に少ない。

日本人は「仕事」と「休日」の二極化で生活しているんだと思います。

自己研鑽のような「勉強」はどちらにも当てはまらないのでやらないのではないでしょうか。

資格取得などは業務時間内に勉強させて欲しいと言う人もいます。

「勉強」は「仕事」の一部考えてしまうのが日本の社会人の特徴、仕事をすることは勉強することに匹敵すると信じている。

「仕事>>>勉強」仕事優先の価値観を崩すのは難しい。

忙しくて時間が捻出できない

『余暇の時間』がとにかく無い!

日本人は働きすぎる…と思われていますが、実は他国と比べるとそれほど働いている訳ではない。

2024年の世界主要国の労働時間を見てみると「1,617時間/年」、他国に比べて飛び抜けて働いてはない。

これには、パートタイムやアルバイトなどの短時間労働が増加、平均を押し下げている背景がある。

実際は、忙しい人と忙しくない人の2極化していると言える。

さらに、日本は有給休暇の取得率が非常に低い。

引用元:世界の労働時間 国別ランキング・推移(OECD)

引用元:エクスペディア 世界11地域 有給休暇・国際比較調査2024を発表

始業時間には厳しいが、業務内容と終業時間にはとてもルーズなのが日本人。

無駄な労働が多く、労働生産性を上げようとしません。

「①時代が変化する」⇒「②勉強していないのでついていけない」⇒「③改善できない」⇒「④労働生産性が上がらない」⇒「⑤忙しいまま」⇒①の繰り返し

技術は発達して便利になってく世の中、しかし変化を嫌うのが日本人、仕組みから変えることはとても苦手で遅い。

プライベートで祝日に時間を削らないといけないのが「地域の行事」

押しつけ合いや強制的な部分もある。

「地域の行事」について思う事、不満、たくさんあります。

高齢者の態度が偉そうなのが最も腹立たしい。

スマホにより短期的欲求が満たされてしまう

「短期的欲求」と「長期的欲求」2つの欲求がある。

勉強やダイエットのような「長期的欲求」は挫折する人が多い。

やった方がいいと頭では理解していても、成果が実感できないので先延ばししてしまう。

積み上げ続けて、土台をきちっと整備するのは「しんどい」

スマホやお菓子、ゲームなど「短期的欲求」はすぐ満たされるので習慣化が早い。

『楽に満たされる』

人間は常に「楽」な道を選択したくなる。

「短期的欲求」は習慣化してしまうと良くないことが多い。

スキマ時間で出来るはずの良い行動は全て消える。

なぜか都合のいい選択をしてしまいます!

やった方がいいコトから目を逸らしてスマホ触る癖、直したい…

今の日本は何でも手に入ってしまう。寒ければ暖かい飲み物がすぐ買えますし、お腹が減ったらコンビニに行けばなんでも買えます。

平和で便利な時代であるのは良いコト、しかし「自分を堕落させる仕組み」であることも理解する必要がある。

【デメリット】勉強しないと人生が不安定になる!

勉強をしないと『予期せぬネガティブなイベントに対応できない』ことになります。

残念ながら勉強していない人は、ネガティブなイベントに遭遇したとき対処ができません。

新しい仕事、やったことない仕事に不満を感じて文句を言う人はだいたい不勉強であることが多い。

会社の倒産、リストラされると0から再スタート

ゲームだと「リセマラ」なんて言葉があります。

自分の意思でリセットして、自分が納得するまでマラソンすることができる。

効率の良い再スタートができるのが「リセマラ」

現実ではゲームのような再スタートはできません

勉強をしていないと最悪の再スタートになってしまう

年齢次第ではあるが、勉強を全くしていない、スキルがないまま職を失うと「ただデーターが消去された」ような状態に陥る。

それどころか中年でリストラされると伸びしろも期待できないので「データー消去+次回ハードモード」になってしまい元のキャリアに戻すことはできない。

リストラでお馴染みのパナソニックは、中高年(40~60歳)を対象にした「おじさん切り」を定期的に行っている。

- 2001年に約1万3千人

- 2009年に約1万5千人

- 2011年に約3万人

- 2025年に約1万人

他にも大企業で「日産自動車」「富士通」「東芝」などの有名企業でもリストラは行っている。

中でも2019年「損保ジャパン日本興亜」が行った4000人を自主退職させようとした方法は有名。

まず介護の会社を買収し子会社化、その後4000人を損保業務から介護職に配置転換した。

全く異なる業種に移動させ、自主退職を促す「裏技」と言われています。

恐ろしすぎて笑えない…

リストラの対象になるのは常に「おじさん」

勉強やスキルを積み上げた「おじさん」は本当にしぶとい、不死鳥のごとく何度でも蘇ることができます。

しかし、勉強をしていないと正社員になることすら難しくなる。

不安や不満を解消できない

学びがない人は『自分を防衛する手法』が分からなくなります。

自分で問題を解決しようとしない、できない人間になってしまうので「不安」や「不満」が常につきまとうようになってしまう。

第16代アメリカ合衆国大統領エイブラハム・リンカーンの有名な言葉。

「自己の向上を心がけている者は、喧嘩などする暇がないはずだ」

昔から学ぶ意識がある人は「文句」や「不満」があっても不毛な争いはしない、と言ってます。

理不尽なことが少なくなってきた良い時代

労働者の立場は強くなっているが勉強はしない…

文句ばかり言い続けてしまうと、人は「他責思考」になってしまい『予期せぬネガティブなイベント』にイライラするだけで行動を起こせなくなってしまいます。

収入が伸びない

仕事とは『誰かの課題解決』

課題の解決とは誰でも、簡単にできるわけではありません。

サラリーマンが収入を伸ばす方法は一つ「上司からの評価を上げる」これだけ。

そのために問題解決能力を高めるのは必須、成長しないといけない。

ロジカルシンキングとは「論理的思考力」

問題から結論までの道筋を論理的に考える思考のこと

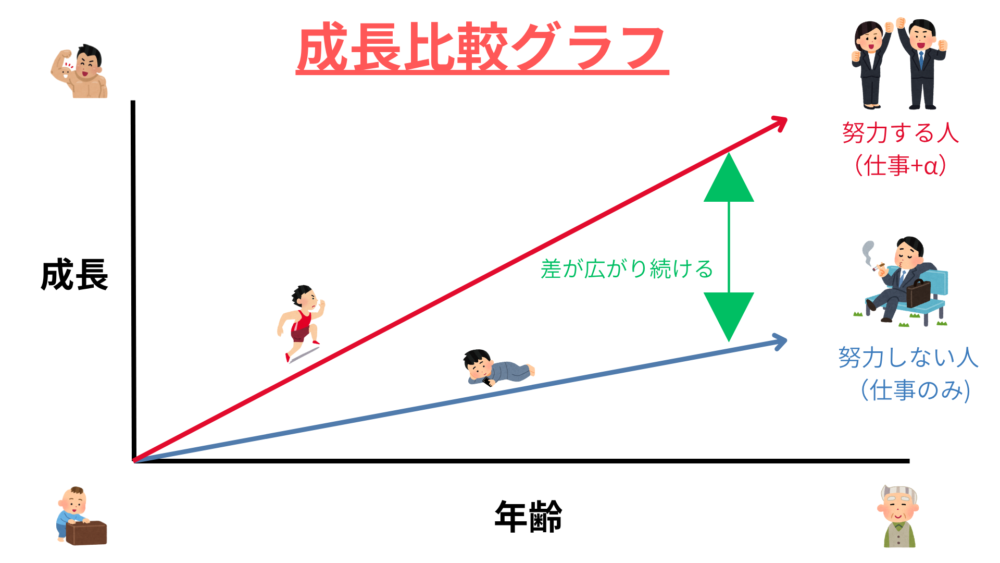

勉強をしていないとなかなかスキルアップできない、もし仕事だけでスキルアップしている人がいるのであれば大変優秀。

必要以上の成果を残すことが出世するコツ。

成果がないと他の人と同列に扱われ、年功序列システムの枠内に収まり頭一つ抜け出せなくなってしまう。評価が停滞するのでなかなか出世するのは厳しくなる。

会社によってはどうしても正しい評価が下されないこと、ままあります。

その場合は「転職」を選択することになるのですが、勉強していないと市場価値が低いので年収が上がりにくい。

勉強することで選択肢を増やすことが可能だが、勉強していないと辞めたくても辞めれない、身動きがとれなくなってしまう。

AIや自動化で仕事が奪われる

著者、冨山和彦さんの『ホワイトカラー消滅』衝撃的タイトルの本があります。

そう遠くない近未来の日本について書かれており面白い。

ホワイトカラーの仕事はAIによって少しづつ減っていくと言われている。

まだそれは「簡単」で「単純」な作業の話。

ブルーカラーの仕事も自動化が進んでいる。工場のライン作業のような「単調」な作業は無くなるが、介護や建築などロボットの導入が難しい分野はまだまだたくさんある。

「ブルーカラー」…肉体労働

「ホワイトカラー」…頭脳労働

「エッセンシャル」…必要不可欠

両カラーとも単調な作業はAIやロボットが行い、複雑で難しい、創造的な仕事を求められるようになる。

業務の内容がAI化や自動化を進める方向にシフトしてくことは明らか。

仕事は無くならないが「簡単」「単純」「誰でも出来る」ような仕事の需要は少なくなる。

- 資料作成

- 分析

- データー入力

10年後や20年後、仕事自体は増えると言われている。

今のホワイトカラーの「人を前提にした業務」は「AIを前提にした業務」に置き換わります。

【メリット】勉強することは良いこと尽くめ!

たいそれたこと言っちゃいます。

『勉強をすると人生が面白くなる』

日本人は真面目で課題の解決は得意、しかし課題発見が苦手。

言われたことをこなすだけで、受け身であることが多い。

会社は我々に主体性を求めます。悩んで悩んで悩んで…仕事に苦しんでいる人は多いはず。

「サザエさん症候群」仕事が嫌になる代表として使われる言葉。

仕事とプライベートを0-100で分けてしまうから起きるんじゃないでしょうか。

抵抗はあると思うのですが、仕事が嫌にならない方法は仕事のことを真剣に考えることなんだと思います。

面倒くさいですよね、未来の自分なんて想像できないですし…

仕事をもう少しポジティブな気持ちで受け入れることが大切。

勉強すると自信もつくし、問題解決が楽しくなったり、不満が減ったり、とにかくメリットが多い。

勉強はやって悪いコトではない、仕事が嫌いな人ほど勉強で人生が面白くなります!

自分の市場価値が上がる・キャリアアップする

勉強することに価値があることは転職サイトを見ると一目瞭然、例えばTOEICなどの世界共通テストは分かりやすい。

必要なスキルなどは明確に表記されており、求める収入を得ようとするならば相応のスキルが必要。

ブラッククローバーの魔法帝が「信頼を得るには実績が必要」なんて言ってましたね!

子供の勉強は試験対策などで暗記重視になってしまう、しかし社会人の勉強は強制的ではありません。やってもやらなくても怒られないし褒められもしません。

そんな過酷な勉強の習慣化を実現できたのであれば間違いなく成長している。

「知識」はもちろん「教養」が磨かれます。

「教養」と「専門性」のバランスが整った人材って重宝されると思いませんか?

例えばすっごい仕事が出来る人なんだけど、すぐ上司に噛みついたりする人いますよね。

頭が良くて倫理観や道徳が優れているんだけど、仕事はあんまり…といった人もいますよね。

会社で役職を上げたり評価されるには「教養」と「専門性」のバランスが大切。

キャリアの選択肢が増える

雇用されている場合、一般的に60歳が定年。

法改正により2025年4月から65歳までの雇用確保が義務化された。65歳を定年にする企業が増えると言われている。

10年後や20年後には定年70歳なんて未来も想像できます

国や会社は『終身雇用』をなんとか守りたいが難しい、日本はこれから人口が減ってくので労働者の確保が大変。

雇用の確保にやっきになっている企業は、収入や待遇を向上させて人材確保に力を入れている。

競争の激化で転職によるキャリアアップの可能性は広がる。

勉強の最大のメリットは『やりたい生き方を選択できる』ようになる。

嫌なことがあっても会社に居続けるとなると苦痛ですよね。

労働環境が良くなくても、会社に依存しないと生活できないのはノットフェア。

勉強をしていないと経営者に従うしかないが、能力が高くなると「やりたい事」を見つけて「出来ること」に挑戦、「得意分野」で戦うことができる。

5年後の自分はどんな仕事をしていたいか、どんな姿なのか考えた結果、仕事を躊躇なく辞めれるのは良いコト。

不安や不満が解消される

「仕事行くの嫌だなぁ」

「あの上司と今日も会わないといけないのか…」

「この業務やりたくないなぁ」

ほとんどの人は何かしら職場に「不安や不満」があるんだと思います

昔ほどではないが、今でも「不安」や「不満」を持ちながら我慢して働く人はとても多い。

私は、自分の世界の拡張で「不安」や「不満」を減らせると確信してます。

例えば、旅行とかで色んな人と出会い、会話し、トラブルに巻き込まれてたくさんの経験をした人の心は「広い世界」、仕事とスマホだけで新しい境遇に向かってかない人の心は「狭い世界」だとします。

もし何か嫌なコトがあると、心の「世界」のサイズが狭いと影響度は大きいですよね?

「不安」と「不満」の感じ方が大きすぎると、すぐに諦めてしまい自分で解決しようと思えません。

しかし、自分にとっては重要な問題ですから、その場から逃げるか、「できないよ!」と文句を言って身を守ります。

責任転嫁、不思議と自分で解決しようとするマインドは持ってない。

勉強をしていると『問題解決能力が向上するので「不安」や「不満」を感じにくくなる』

ゲームで例えるとレベルが上がっていると言えます

物理学者であるキュリー夫人はこう言ってます。

「人生に恐れるべきことは何もありません。あるのは理解すべきことだけです。私たちが今すべきは理解を深めることです。それによって恐れに打ち勝つのです」

勉強をし続けると、自分に降りかかる問題が理解できて、解決するようになって、問題は問題じゃなくなると言う事ですね。

自己肯定感が上がる

「人より不出来かもしれない…」

「上手に教えることができない…」

あまりにも知らないことが多いと自己肯定感が低くなってしまいます。

勉強は『分からないことへの挑戦』

目標を立てて挑戦しているのですから、それだけで自信がついて自己肯定感を上げます。

勉強していると自分の力量を知ることになる。良い意味でまだまだ無知であることに気付く。

「こうあるべきだ!」と、相手に理想を押し付けなくなる。

自己肯定感とは、ありのままの自分を肯定したり、自分は価値ある人間と思える感覚

自分の事が好きになるともっと頑張れるようになって、結果が出るともっと自信がついて、もっと自分のことが好きになる好循環サイクルにはまります。

資格取得などは合否結果で評価されるので分かりやすくておススメ。

ちっちゃくても成功体験を積み続けることが大切。

自己肯定感が高いと良いことがいっぱいある中、たった一つを挙げると「人間関係が良くなる」ことが最大のメリットじゃないでしょうか。

斜に構えて言い放つ皮肉、相手の話を遮ってまでの反論、精神的に余裕があるとやらなくていいことが分かるようになります。

自分の弱点を冷静に分析、前向きな気持ちで向き合う事ができる。

さらに、他人を認める事ができるようになる。

自分のことを「無知」とバカにするのであれば「勉強」して自己肯定感を高めよう。

他人のことを「無知」とバカにするのであれば「勉強」して自己肯定感を高めよう。

人脈づくりのきっかけになる

そもそも一人で孤独に頑張るというのは限界がある。

どうしてもサボってしまったりモチベーションが低下する。

勉強している時、共通の目標に向かっている人と出会います。仲間の存在に気付き関心を持つことになる。

「仲間意識」が芽生えると話しかけてみたくなりますよね。

「スタンド使い」と「スタンド使い」がひかれ合うのと同じ

学生の時は仲間と教え合うとか言ってられません。give(与える)だけでtake(取る)が無ければ時間のムダになってしまう。

しかし、社会人になると短期決戦の試験がなくなり長期決戦に変わる。

決戦が長期化する程、人との関わり合い方が重要になる。

同じレベルの仲間であったとしても得られるものはたくさんある。

そして、人に教えることが自分の学びになることを知る。

同僚や仲間がいると思考が刺激され行動が変化します。人との出会いが自分を動かしてくれる原動力になる。

切磋琢磨し成果が上がる現象を「ピア効果」と言い、成長するキッカケになる。

チャンスを掴むチャンスがができる

「目先のお金が欲しいのであれば残業をしろ、生涯の収入を伸ばしたいなら勉強をしろ」

私の言葉です(誰か言ってそう…)

不謹慎な例えで恐縮ですが、明日上司の頭の上に隕石が振ってくるかもしれません。

「空いた椅子に誰が座るかレース」が開催されてから頑張っては遅い、開催された瞬間に独走していることが望ましい。

そう考えると周りと同じように生きているだけではダメです。

気に入らない上司を引きずり下ろすことに注力している人いますよね。

自分は正しいので変わる気はない、さらに環境・周りの人間が悪いと思い込んでしまうと「チャンスのポイ捨て」になってしまう、他責思考の人の近くにいるだけで巻き込まれてしまうので注意したい。

【おすすめ16選】勉強ってなにをすればいいの?

社会人の勉強は「新しいこと」や「知らないこと」を学んだり、学び直すこと。

考える力をつけることでもあるし、理論的思考であったり、読解力、新しいスキルの獲得、人脈の拡大、多岐にわたってあります。

趣味に没頭することも「勉強」です。

芸事を極めるのにYouTubeを活用したり、ニュース記事を見るのも学びのひとつ、学ぼうとする姿勢が大切。

| おすすめの勉強 |

|---|

| ①読書をする |

| ②新聞を見る |

| ③資格や検定を受ける |

| ④人との交流 |

| ⑤セミナーや講演会への出席 |

| ⑥趣味の深堀り |

| ⑦仕事について調べる |

| ⑧教養を身に着ける |

| ⑨リスキリング |

| ⑩ボランティア活動 |

| ⑪YouTubeを活用した勉強 |

| ⑫ニュース記事を見る |

| ⑬ビジネスマナー |

| ⑭語学・英会話 |

| ⑮エクセル |

| ⑯プログラミング |

①読書をする

「読書」は知識、教養、読解力、問題解決能力が向上する。

本は一冊1200円程度、フリマアプリのラクマなど活用すれば300円で購入できたりします。

さらに図書館ならお金がかからない。

本屋さんに行ってみると「おっ?」て思うタイトルや表紙の本は必ずあります。

「本は苦手だな…」って思う人は本当に多い、是非買ってみましょう。

勉強をしたくない、する時間がない人ほど「読書」がおすすめ。

図書館はパワースポット!

②新聞を見る

「新聞」は最も信頼の高い情報収集ができるメディア。

ネットニュースだと内容も薄く、信憑性に欠ける。

新聞は取材による事実確認をした正しい内容を詳しく書いてある。

全国はもちろん、地元のニュースも詳しくリサーチされている。

新聞は全部読むことは不可能なので好みの記事を確認するが、意識してなかった気になる記事の発見で幅広い情報収集ができる。

中日新聞の朝刊のみだと月3400円と安価ではある。

電子版を活用したくても新聞契約(紙)は必要。

毎朝ポストに投函されるってよく考えるとやばいですよね

③資格や検定を受ける

「資格や検定」はキャリアの最高地点を伸ばしてくれる。

例えば英語で有名な検定「TOEIC」がある。TOEICのスコアは990点が満点。

多くの会社では、部長クラスに出世や昇進しようとすると「TOEICスコア600点以上を獲得」することが判断基準になっていたりする。

これと言って何の資格を勉強したらいいか分からない人は「簿記3級」がおすすめ。

会社の経理や財政といった「お金の流れ」が理解できるようになる。

ビジネスマンにとって「必須の基礎知識」が学べる。

仕事に関係ない資格を受けるのも面白いかもしれないが寄り道、キャリアアップを考えると効率が悪い。

会社の外でも専門性をアピールできる人になれる

資格がないとアピールが大変…

④人と交流する

「人との交流」は信頼関係を築き、コミュニケーション力、傾聴力、発信力を向上させる。

年齢を問わず仲良くできる人の方が社会においてプラス。人に好かれると仕事を円滑に進めることができる。

仕事とは誰かを助け、助けられながら進めるものなので、コミュニケーション力が高い人の方が評価は高くなる。一方通行なコミュニケーションでは信頼を得にくい。

「上下関係」「礼儀」「謙虚さ」「挨拶」「相談」「報告」「話す」「聴く」など、人と交流した方がいいコト、したら損するコトを身をもって知ることができる。

尊敬する人を見つけることができると人生の価値観が変わる

⑤セミナーや講演会に出席する

「セミナー・講演会」はプロの知識を知り、最短でスキルを取得する方法を学べる。

独学だと寄り道や間違いで、時間が無駄になる可能性がある。

お金を払うことで効率良く知識を得られるのでタイムパフォーマンスが上がる。

無料から10万円と幅広いが2~4万円の価格設定が多く、書籍と比べると高価。

お金を払う『覚悟』がある人は向上心がある。自己成長しようとする人が対面で学ぶと非常に有意義になる。

業務改善セミナーしか受けたことないですが色々あるんですねぇ

⑥趣味を深堀りする

「趣味の深堀り」は学ぶコトが楽しいと気付くキッカケになる。

何をしたいか、テーマを決めるが最も大切。

次になぜ上手くいかないのか『PDCAサイクル』と『なぜなぜ分析』を活用して問題解決を行う。

PDCAサイクルとは、Plan(計画)⇒Do(実行)⇒Check(評価)⇒Action(改善)⇒Planに戻りサイクルを回し続ける。継続してレベルアップする方法。

例:ゴルフで100を切る計画

Plan : ゴルフで100を切る

Do : 週2回練習をする

Check : コースを回った結果、パターが下手くそで100を切れなかった

Action : パターマットを購入、家でパターの練習をする

Plan : ゴルフで100を切る(2)

となる。次はドライバー次はアプローチ…と次々に弱点を克服するように使ってレベルを上げる。

なぜなぜ分析とは、問題に対して「なぜ?」と繰り返し問いかけて根本原因を探る手法。

例:ゴルフで100が切れない問題

①「なぜゴルフで100が切れないのか」

⇒OBが多いからだ

②「なぜOBが多いのか」

⇒ドライバーでスライスするからだ

③「なぜドライバーでスライスするのか?」

⇒練習で成果がでないからだ

④「なぜ成果がでないのか?」

⇒独学で練習しているからだ

解決方法は『スクールに通いプロの指導を受ける』となります。

ゴルフで例えましたが、「目標の設定」「課題」「分析」「克服に向けたスケジュールの設定」は仕事でもプライベートでも何にでも応用できます。

仕事もゴルフもやることは一緒だと思いませんか?

⑦仕事について調べる

「仕事について調べる」は、仕事をゲーム化して楽しめるようになる。

仕事の理解を深める、解像度を上げるには自分のことだけではなく周りの事を知ると良い。

産業機械の据え付けをするメーカーが工場に機械を設置するとします。

どんなモノを生産するか分からないまま機械を設置しては良い仕事はできません。

設置の仕事と生産の仕事では分野が違うので近寄りがたい、しかし知って学ぶことで仕事の品質も上がり、何より楽しめるようになる。

ただ指示されたことをするのはツライ

⑧教養を身に着ける

「教養を身に着ける」は、組織の治安を守ることになる。

教養がある人とは「知識」を正しく身につけて「道徳」のある振る舞いが出来る人のこと。

幅広い知識を意味する教養、ここは基本に立ち戻り『一般知識の獲得』

教養科目と言われる高校卒業までに学ぶ「国語」「数学」「理科」「社会」「英語」基本の学び直しを勧めます。

全部を学び直しするのではなく今の自分、未来の自分が使いそうな内容の理解を深めておく。

知識が欠けているとロジカルな思考が難しくなる

⑨リスキリング

「リスキリング」は、社会変化に合わせた新たな知識の獲得。

経済産業省によるリスキリングの定義

「新しい職業に就くために、あるいは、今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化に適応するために、必要なスキルを獲得する/させること」

OJTは「今ある仕事」を覚えること。

リスキリングは「今ない仕事」新たなスキルの創出、様々なことを学ぶのではなくて、必要なスキルに特化させる。

生成AIやDX化など業務に取り入れれば効率が上がることは全員が理解している。

しかし個人のレベルでは新たなスキルを獲得するにはハードルが高すぎる。

リスキリングは企業が行う「教育プログラム」

導入した場合、抵抗するのではなく参加した方が良い。

新しい技術を導入すると感情的に怒りを表明する人はいます。

企業にリスキリングする文化があればそういったこと無くなりそうですね。

⑩ボランティア活動

「ボランティア活動」は、自主性や主体性を磨くことができる。

社会的義務だとか、権利の主張、自分の都合ばかりで好き勝手に振舞う大人はとても多い。

無償で社会に貢献できる人間は、目先の報酬に囚われてない。自分で考えて、歩み、成長することができる。

ボランティアと言えば「災害の復興のお手伝い」のイメージが強いが、もっとたくさんある。

しかし、NPO団体の紹介や個人でボランティアを探して活動するのはハードルが高い。

地域の「ボランティアセンター」で相談するのが最も取組みやすい。

学生の時に授業の一環でボランティア活動した人は多いと思います。

大人になってからは地域のどぶ掃除くらいしかやってないですね…

⑪YouTubeを活用した勉強

「YouTubeを活用した勉強」は、高速で広い知識を手に入れることができる。

今の時代YouTubeを活用した勉強は常識になりつつある。

メリットは勉強へのハードルの低さ。

デメリットは勉強した気になって頭に何も入ってないこと。

デメリットは特に注意しなければならない、見ただけで頭の中には残ってないとなると時間がムダになってしまう。

ノートに写したり、本の要約動画を見て面白かったなら本を実際に購入して読んだりしましょう。

好きなチャンネルを並べました!

⑫ニュース記事を見る

「ニュース記事を見る」は、勉強する時間がない人の最終手段。

YouTubeと同様、頭に残らない。

理由は「ながら」で見ることが多くなってしまう。

例えば「経済」だと、ニュース記事を見れば今起きていることは知れる。そして興味に変わる。

しかし「経済」について学ばないと忘れてしまい、学びにはならない。

興味がでたらあと少しは自分でリサーチ、勉強しないといけない。

ニュース記事を見て勉強するのではなくて、自分の分からないことを見つけて勉強するような使い方。

誰がどう言おうとスマホで見るより紙で見た方が情報は入ってくる!

⑬ビジネスマナー

「ビジネスマナー」は、あなたと会社の印象を決定する基準になります。

「上座とか下座なんてどうでもいいやん…」

「メールなんて適当でも大丈夫」

「名刺交換は交換できれば渡し方なんて…」

ビジネスマナーは不要だと声を挙げる人も多い。

しかしどうでしょうか、ビジネスマナーを知らない人だけの会社、怖いですよね。

あなたが会社の顔でもあることを理解していればビジネスマナーは必須。

ビジネスマナーを学んだことがない社会人は今すぐビジネスマナーの本を読むことを勧めます。

大企業だと入社後の新人研修に必ず組み込まれている

⑭語学・英会話

「語学・英会話」は、他の言語を喋るカッコいい日本人になれる!!

「日本で生活していると他の国の言葉は使わないし、ChatGPTもあるし必要なの…」

そんなこと言って学ばない人より英語を喋るために努力している人はカッコいい!

これからの日本は、日本人が減少、他国の労働者が増加、海外出張が増えると言われており英語がより身近になる。

分からない漢字をいちいちスマホで調べる手間と同じで、簡単な英語なら話せたほうが効率的。

英語を理解するための勉強時間は2000~3000時間と言われている。生涯学習にピッタリじゃないでしょうか。

仕事で通訳を雇ってる会社は英語を覚えるとチャンス!

⑮エクセル

「エクセル」を使える人は、シンプルに優秀。

もし面接で面接官が「パソコンは使えますか?」と問うてきたら「どれくらいエクセルを使いこなせますか?」と言われているようなものです。

それくらい今の社会人が最も使うソフトの一つ。

「マクロ」「VBA」「関数」どの言葉も難しく感じ、勉強は敬遠されがち。

業務の自動化に必須なのが「マクロ」

組める人と組めない人では仕事の効率が全く違う。

マクロが使えるか使えないかの例えで、洗濯機を使う人と洗濯板で洗うくらい差があるらしい

⑯プログラミング

「プログラミング」は、近未来の日本で救世主になる。

世間では新しくスキルを覚えるなら「プログラミング」と良く言われる。

恐らく、文部科学省が2020年度から小学生の必修科目とした影響。

今の子供たちが大人になるころには日本人労働者はかなり減っている。

2005年は「8442万人」、2050年には「4930万人」になると予測され、42%の減少である。

人工知能やAIの技術革新は目覚ましく発展している。

IT業界は成長し続けており技術革新に追いつかないと日本は衰退してしまう。

プログラミングで何がしたいか明確でないと継続は困難。

0から学んで転職するにはハードルが高い

思考力の訓練と思った方がいい

おすすめの勉強方法

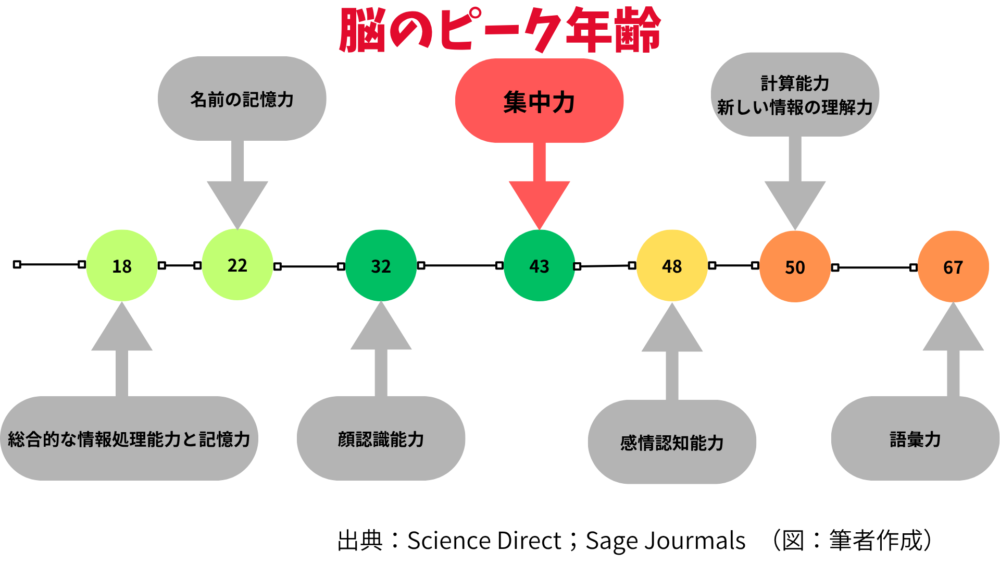

マサチューセッツ工科大学の認知科学研究者であるジョシュア・ハーツホーン氏率いる研究チームによると、脳の様々な能力に対してピーク年齢があるそうです。

確かに18歳までの『総合的な情報処理能力と記憶力』はとても大切、何でも吸収できた。

「大人になってから覚えれない…」それは当然、だからと言って覚えるのを諦めることもない。

なぜなら『集中力』のピークは43歳だから。

大切なのは『目標を定める』こと。

学生の時とは違って焦らなくていい、気楽に、長続きさせるように習慣化させることが大切。

実際やってみて良かった勉強法の紹介です。

ノウハウ的な情報ではなく、「やる時間」の見つけ方。

朝、一時間早く出社する

朝の活用は非常におすすめ、いわゆる『朝勉』

9時が始業時間であれば8時に出社して勉強をする。

習慣化させないと結局やらなくなってしまう。

一番やりやすい、誰にも邪魔されない時間帯の一つが『始業前』

『始業前』に『朝勉』をする。

朝、勉強のご褒美に缶コーヒーを自分にプレゼントしてます

朝、一時間早起きする

朝は、人間が『最も自由な時間』

これは、早起きした人だけが感じることができる特別な世界。

NHKも来ない、仕事の電話も鳴らない、友達から連絡がくるわけもない、パートナーや子供は寝ている。

全く気を使うことなく作業、勉強、趣味に没頭することができるまさに『ゴールデンタイム』

夜にだらだら勉強して身につかなかったら時間のムダになってしまう。

効率の良い朝に全集中して勉強する方が絶対に良い、タイムパフォーマンスを意識する人は早起きしての勉強が最もおすすめ。

おまけで、早起きするにはどうしても「早寝する」生活習慣に変えざるを得ない。

なんとなく起きて、なんとなくスマホを触るようなことを止めることができる。

4時30分起き、やればできるようになるんですね…

5分だけやってみる

「やりたくねー」

「めんどくさい」

「今日はいいかな…」

どんな大富豪や成功者、有名人もこんな感情を持っている(はず)。

ここで、やるかやらないかが大きなポイント。

普通、やる気が出てから勉強をやりたいと思うのが人間。残念ながら受け身な姿勢では一生始まりません。

そんな時は脳を起こしてやるのがいい。やる気がない状態でも、勉強を始めてみるのです。

たった5分だけ、ちょっとだけやってみると不思議、やる気が出てくるのです。

脳のやる気スイッチを入れてしまえはこっちのもの。

『めんどくさいけどちょっとだけやる』

勉強だけでなく、仕事や趣味、何にでも使えます。

一番の敵は『始めるまでのネガティブな自分』、戦いに勝てた人は習慣化できるようになる。

勉強仲間を見つける

正確には、同じ仲間に出会えたらコミュニケーションを取る。それくらいで良い。

一生懸命に仲間を探した結果、その人から得る物があるか分かりませんよね。

勉強仲間がいると『モチベーションの向上』と『逃げにくく』させてくれます。

どうしても分からない、理解できない所を仲間に聞いてみると、教えてくれたけどやっぱり分からないなんてこと多いですよね。

でも、だからこそ自分で理解するしかないのか…と覚悟を決めるはず。

年下、年上、先輩、後輩、関係ありません。話すことで無理矢理自分に枷をかけるのです。

自分は『この課題に打ち込んでいる』と錯覚させるために勉強仲間を見つけるのは大切。

頭いい人の解説、聞いてもよくわかりません。

俺は頭が悪いから頑張ろう、って気持ちを持てたのでよかったかなぁ

日本人モブキャラ化について語る

「戦闘力…たったの5か…ゴミめ…」

かの有名な漫画でモブキャラに放たれたセリフ。

このセリフすごい分かりやすいですよね!強い人からすると弱い人というのはちっぽけな存在なんですよ。

鬼滅の刃の主人公、炭治郎だったら「強い人は弱い人を助け、弱い人は強くなって弱い人を助ける」なんてカッコいいコトを言うのでしょうが、現実はそんなこと言える人かなり少数派です。

政治や企業を見ているとそれが良く分かります。日本を動かせる人、集団であるのに利権に溺れて弱者を助けようとしませんよね。

自分の椅子やポジションを大切にしてしまいます。

それでも政治と企業って何故か弱者を救済してくれる雰囲気ありませんか?

その雰囲気すごい悪、だと思います。

自分の話であるのに責任は自分以外にあると錯覚してしまうからです。

何の解決にもならないのに嘆いて、ウゴウゴ言うしかやることがないのです…

「国民」は一人一人が主役であるはずなのに何故か蚊帳の外にいる人が多い、システムを動かすためだけに納税して、仕事して、不満を感じながら生きてる。

日本人は「勤勉」だ。なんて言われていたのは1970年までの社会人。

残業をして、有給はなるべく使わない、育児より仕事、ただそういう文化・時代だっただけ。

時代が変わって今の日本人は「怠惰」

仕事の意欲は低下、さらには政治には参加しない、勉強もしない、社会に貢献する・しようとする人が減っているのです。

これからの日本は、生きることに絶望する人や社会貢献をしない人がどんどん増えると予測される。まるで社会に影響力が無いモブキャラが大量に発生します。

日本の社会人が勉強する平均時間、たった『7分』

国は日本人を勤勉にするために動き始めてます。勉強が必要だとメッセージも出してます。

この絶望感や閉塞感を打破するには社会人が『勉強』するしかありません。

私は、この『7分』を伸ばす活動をしてきたいと思います!

終わり!